29: Hidrocele congénito y hernia inguinal

Este capítulo durará aproximadamente 12 minutos para leer.

Introducción

El siguiente capítulo intentará describir, de manera completa aunque concisa y resumida, la historia, la embriología y el desarrollo, el diagnóstico y el tratamiento de la hernia inguinal congénita y el hidrocele. Haremos hincapié en detalles relacionados con distintos aspectos del tema, ofreciendo consejos útiles al lector para un abordaje adecuado de la patología.

Historia

La cronología descrita a continuación destaca hitos históricos y avances a lo largo del tiempo relacionados con la hernia inguinal congénita y el hidrocele (Figura 1)

En el año 25 a. C., Celsus dio la primera referencia sobre la reparación de hernias en niños.

Los avances en la medicina, así como en la atención posoperatoria de los pacientes, han mejorado las técnicas quirúrgicas y los resultados quirúrgicos con el tiempo. En la actualidad, el procedimiento quirúrgico se realiza de manera similar en todo el mundo, con variaciones mínimas según las preferencias del cirujano y el abordaje elegido (laparoscópico vs. convencional) para la reparación.

Figura 1 Cronología

Embriología

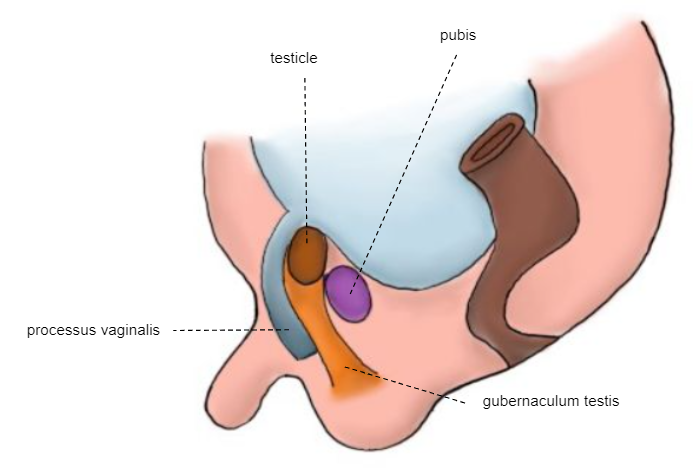

El hidrocele y la hernia inguinal congénita aparecen como resultado de un fallo en el proceso de obliteración del proceso vaginal (PV), una evaginación peritoneal derivada del epitelio celómico que normalmente se cierra durante el primer año de vida.

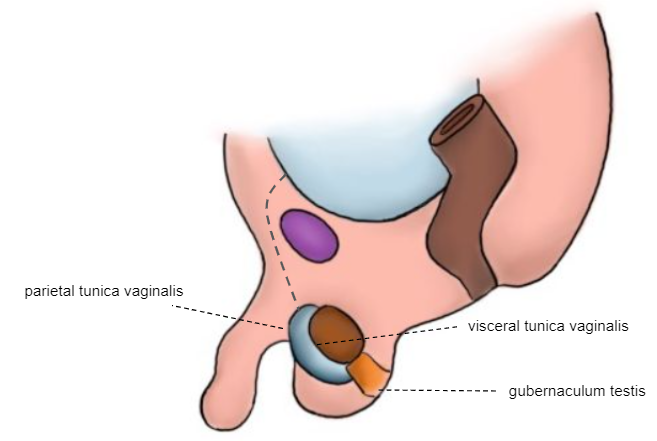

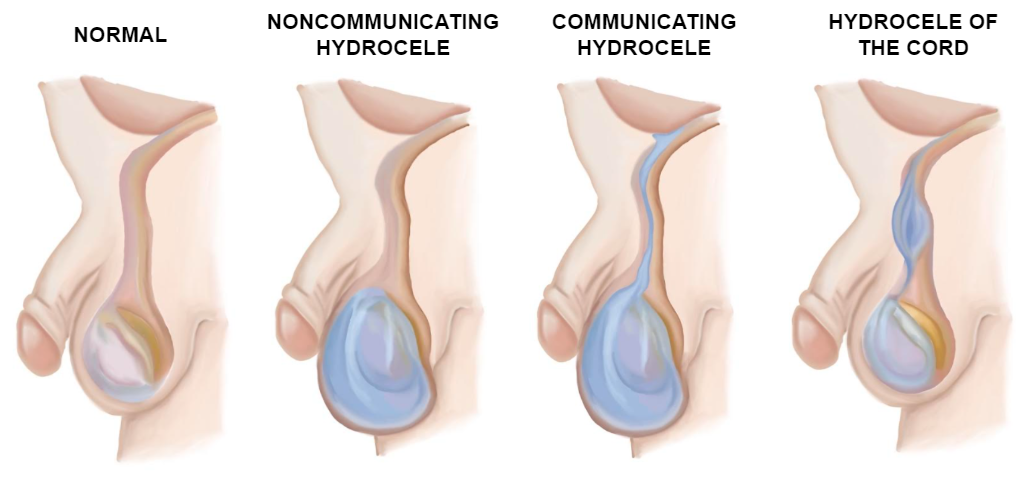

El hidrocele puede definirse como una colección de líquido entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal (TV) formada cuando el PV permanece permeable. Los hidroceles pueden clasificarse como comunicantes, no comunicantes y del cordón espermático. Si la luz es lo suficientemente amplia, el contenido abdominal puede extruirse hacia su interior y producir una hernia inguinal.1

En la etapa final de la vida fetal, los testículos y los ovarios ocuparán una posición diferente de la que tenían en el embrión. El cambio de posición de los testículos es mucho más pronunciado que el de los ovarios e incluye su trayecto a través del espesor de la pared abdominal hasta el escroto.2

Los eventos que rigen el desarrollo testicular y el descenso posterior en los varones son:

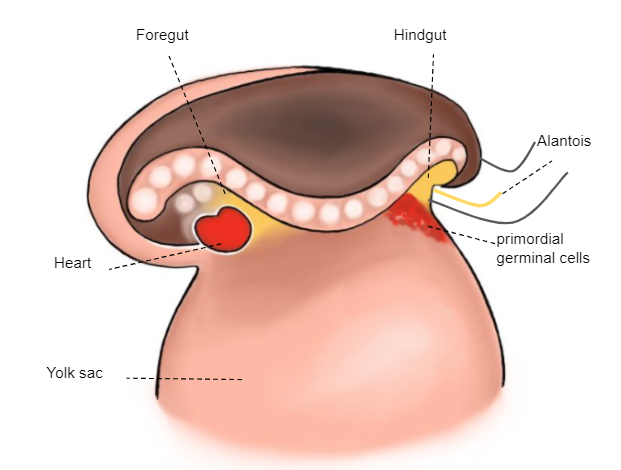

3.ª semana

Las células germinales primordiales (gametos extraembrionarios), que se encuentran en la pared del saco vitelino, migran hacia las crestas gonadales (Figura 2)

Figura 2 Embrión de la 3.ª semana

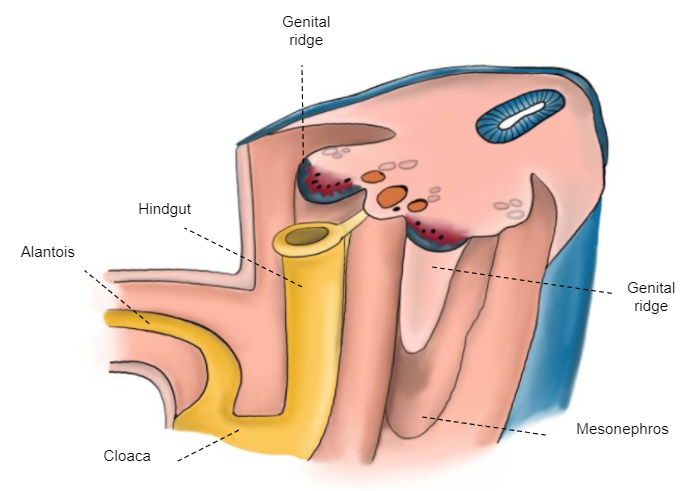

Semana 6

La gónada indiferenciada está unida a la pared posterior por el mesoperitoneo que, cranealmente, forma el ligamento diafragmático y, caudalmente, el ligamento inguinal (gubernáculo) (Figura 3)

Figura 3 Embrión de la 6.ª semana

7.ª–8.ª semana

Los cordones sexuales penetran la médula originando los cordones testiculares, que alcanzan el mesorquio y forman la rete testis (red de Haller). Posteriormente, estos se transforman en cordones eferentes. (Figura 4)

Figura 4 Embrión de las semanas 7–8

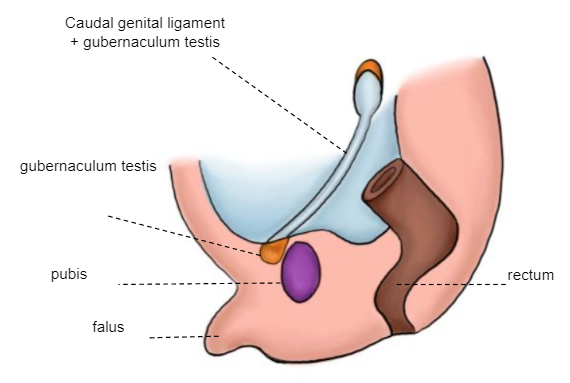

Semanas 10.ª–12.ª

El gubernáculo testicular se inserta distalmente en el reborde labioescrotal, que servirá como eje alrededor del cual se modela el mesodermo, dando lugar al conducto inguinal. Se forma una evaginación peritoneal, el processus vaginalis (epitelio celómico), que sigue la trayectoria del gubernáculo hacia el reborde labioescrotal. Tiene lugar la primera fase del descenso testicular, en la que el testículo pasa de su posición lumbar a la vecindad del orificio inguinal externo (Figura 5)

Figura 5 Embrión de 10–12 semanas

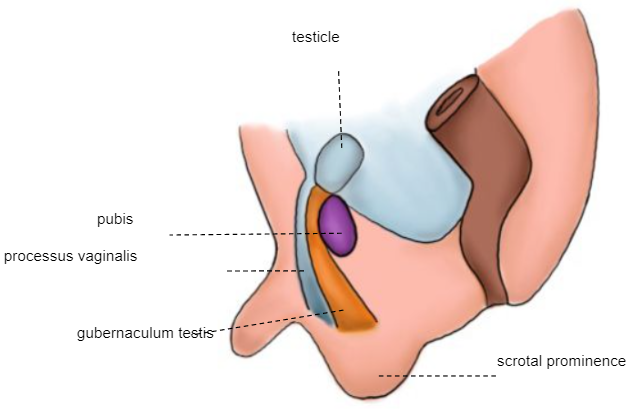

Semana 28

Segunda fase del descenso: el testículo pasa a través del canal inguinal ya formado, alcanzando el escroto entre las semanas 32 y 35 (Figura 6)

Figura 6 Embrión de la semana 28

Recién nacido a término

El testículo está fijo al escroto (Figura 7)

Los factores mecánicos que podrían desencadenar el descenso testicular hacia el escroto son:

- Tracción distal generada por el gubernáculo testicular.

- Presión intraabdominal.

Otros posibles factores determinantes incluyen factores hormonales y neurológicos.2

Figura 7 Recién nacido

Como se muestra en las ilustraciones embriológicas sucesivas previas, el proceso vaginal (PV) comienza a obliterarse poco antes del nacimiento. El cierre completo suele lograrse durante el primer año de vida. La túnica vaginal (TV) permanece rodeando el testículo. La falta de obliteración del PV se asocia entonces con hernia, hidrocele y hidrocele encistado del cordón espermático.

Epidemiología

La incidencia de la hernia inguinal indirecta congénita en recién nacidos a término es del 3.5–5%, mientras que en los recién nacidos pretérmino es considerablemente mayor y oscila entre 9–11%. Se aproxima al 60% a medida que el peso al nacer disminuye de 500 a 750 gramos. La mayoría de las series informan un predominio masculino sobre el femenino que va de 5:1 a 10:1.3

Por otro lado, los hidroceles comunicantes son frecuentes en los recién nacidos, con una incidencia del 2–5%; el 90% de estos se resuelven durante el primer año de vida como resultado del cierre espontáneo.4

Las hernias inguinales congénitas son más frecuentes en el lado derecho (60%), el 30% ocurren en el lado izquierdo y el 10% son bilaterales. Esta distribución no cambia según el sexo, ya que incluso en las niñas existe un predominio del lado derecho.5

Etiología / Patogénesis

La anatomía del conducto inguinal varía ligeramente con la edad. En adultos y en niños, los orificios inguinales interno y externo están ampliamente separados, mientras que en los lactantes pequeños prácticamente se superponen. En las niñas, la anatomía es similar salvo por la ausencia de elementos espermáticos, que son reemplazados por el ligamento redondo.3 Los diferentes tipos de hidroceles se ilustran en la imagen a continuación (Figura 8)

Figura 8 Tipos de hidroceles

La hernia inguinal indirecta congénita puede formarse, como ya se mencionó, a partir de un PV permeable que permite la extrusión de omento, intestinos, apéndice o incluso ovarios o trompa de Falopio en mujeres a través del canal inguinal. Un saco herniario también puede extenderse desde la cavidad abdominal, a través del anillo inguinal interno, hasta la TV, dando lugar a la denominada hernia inguinoescrotal.

Las hernias inguinales directas son muy poco frecuentes en la población pediátrica; se observan principalmente en adultos y se deben a debilidad de los músculos abdominales posteriores, lo que permite que los intestinos se deslicen hacia la ingle.

Diagnóstico y evaluación

La hernia inguinal y el hidrocele pueden diagnosticarse por examen físico sin la necesidad estricta de estudios de imagen. La presencia de un abultamiento firme, reducible y asintomático en la ingle o el escroto en varones, o una masa en los labios mayores en niñas, es sugestiva de una hernia inguinal.

Debe sospecharse la encarcelación del saco herniario en un paciente que se presenta con dolor intenso de inicio súbito y una masa dura, dolorosa a la palpación y fija en la ingle. Si no se reduce manualmente, debe procederse a la reducción quirúrgica.6,7

El examen físico debe incluir la evaluación del paciente en decúbito supino, reforzando, si es posible, la maniobra de Valsalva para identificar hernias intermitentes; y la evaluación de pie, donde el médico debe palpar y comparar ambas regiones inguinales en busca de engrosamiento del cordón espermático o de un abultamiento. En los varones, se debe comprobar el descenso adecuado de los testículos, y la transiluminación (fuente de luz sobre el escroto que muestra ausencia de la sombra testicular) a veces puede ayudar a confirmar el hidrocele.

Consejos

- Durante la palpación, lo más importante es sentir cómo el cordón espermático se desliza bajo las yemas de los dedos.

- Sugerimos palpar el cordón espermático con la mano más hábil.

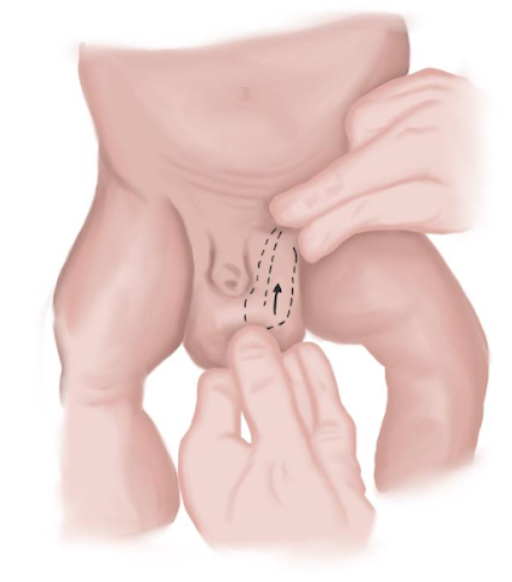

- En los recién nacidos, las hernias pueden reducirse con mayor frecuencia. Esto debe realizarse comprimiendo el contenido herniado hacia arriba con la mano hábil mientras se ejerce presión hacia abajo con la otra mano, de modo que se alineen ambos anillos inguinales y se dirijan los elementos herniados hacia la cavidad abdominal (Figura 9)

Figura 9 Maniobra de reducción de hernia en neonatos.

Si el examen físico no es confirmatorio, la ecografía inguinal puede aportar información al diagnóstico presuntivo.8 No obstante, el examen físico sigue siendo el método diagnóstico estándar de oro. La sensibilidad de la ecografía depende principalmente de las habilidades del operador y de la colaboración del paciente (inmovilidad y maniobra de Valsalva). El contenido herniario puede ser hiperecogénico debido a grasa omental, anecoico en presencia de líquido, o de ecogenicidad mixta con reverberaciones, lo que se correlaciona con la existencia de aire en la luz de las asas intestinales.9 La ecografía también podría descartar una hernia inguinal contralateral, o PV que podría repararse en la misma cirugía.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de las lesiones inguinales suele ser desafiante debido a similitudes semiológicas en el examen físico. Una vez que se detecta una masa palpable y dolorosa a la palpación, el médico debe considerar los siguientes posibles diagnósticos, haciendo uso de otros estudios complementarios si el examen físico no es suficiente:

- Testículo no descendido.

- Hematoma / Inflamación.

- Absceso.

- Tumores benignos o malignos / Agrandamiento ganglionar metastásico o benigno.

- Varicosidades del ligamento redondo.

- Quiste mesotelial.

Opciones de tratamiento

El tratamiento de la hernia inguinal es siempre quirúrgico, y el aspecto clave del tratamiento es lograr una ligadura alta del saco herniario.

En lactantes y niños pequeños, la herniotomía puede realizarse a través del orificio inguinal externo sin abrir la aponeurosis, ya que ambos orificios suelen superponerse. En los pacientes mayores, los orificios están separados entre sí. En tales casos, es aconsejable abrir la aponeurosis del oblicuo externo para lograr una ligadura alta del saco.3 El uso de malla parietal en pacientes pediátricos se reserva para casos especiales.

Tanto para el hidrocele como para las hernias inguinales, los principios y las técnicas quirúrgicas son muy similares. Cuando el hidrocele se trata quirúrgicamente, además de la ligadura alta del saco, también debe resecarse su porción distal. Este paso no es imprescindible en las hernias inguinales.

Las hernias inguinales pueden abordarse mediante una herniorrafia inguinal abierta (OIH) o una reparación de hernia inguinal laparoscópica (LIHR). Los componentes más importantes del procedimiento incluyen asegurar que el saco herniario esté vaciado y completamente cerrado después de la cirugía, preservando la integridad del conducto deferente, los vasos testiculares y el nervio ilioinguinal. En las niñas, debe realizarse la fijación del ligamento redondo para garantizar la correcta fijación uterina, previniendo la dispareunia futura.

Herniorrafia inguinal abierta

Los pasos principales de OIH se detallan a continuación con dibujos esquemáticos de las maniobras.

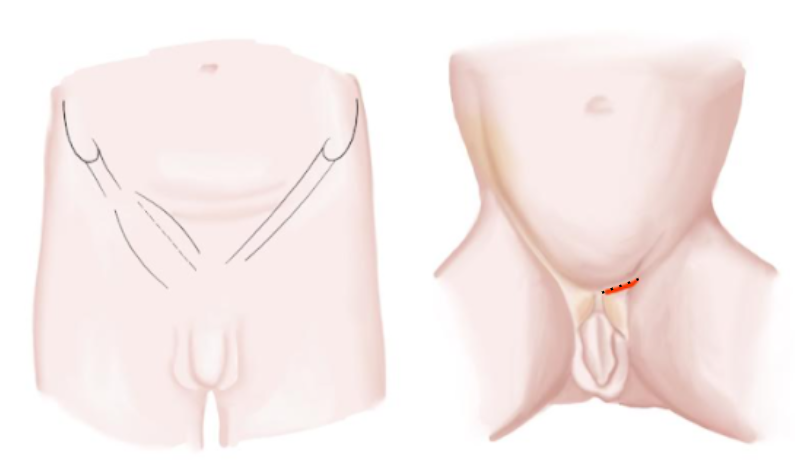

- Incisión inguinal transversa siguiendo el pliegue cutáneo natural sobre el cordón espermático (Figura 10)

- Disección del tejido celular subcutáneo incidiendo la fascia de Scarpa hasta alcanzar la aponeurosis muscular.

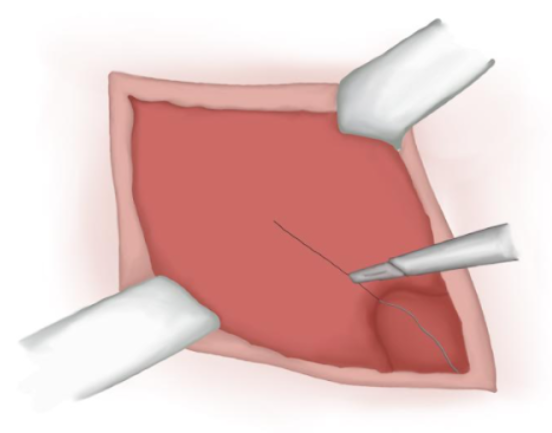

- Incisión sobre la aponeurosis muscular (no siempre necesaria) (Figura 11)

- Extensión de la incisión de la aponeurosis hacia el orificio inguinal superficial.

- El cordón espermático se diseca a ambos lados y por su cara inferior con maniobras romas. Luego el cordón se tracciona con un lazo elástico.z

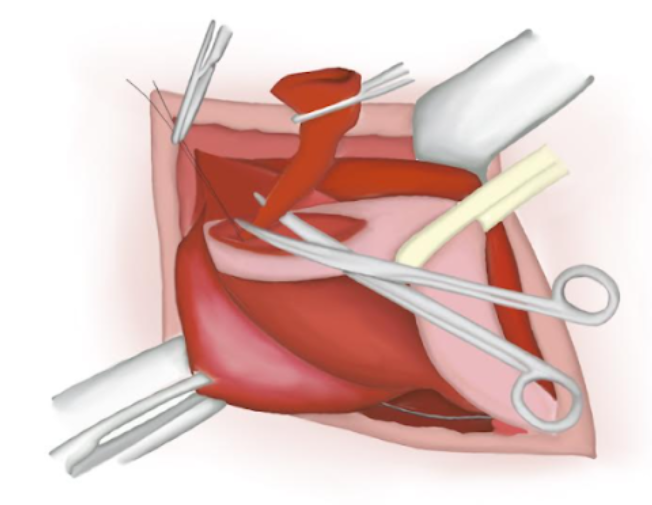

- El músculo cremastérico se abre mediante disección roma en la superficie anteromedial del cordón y se separa para exponer el peritoneo brillante del saco herniario indirecto (Figura 12)

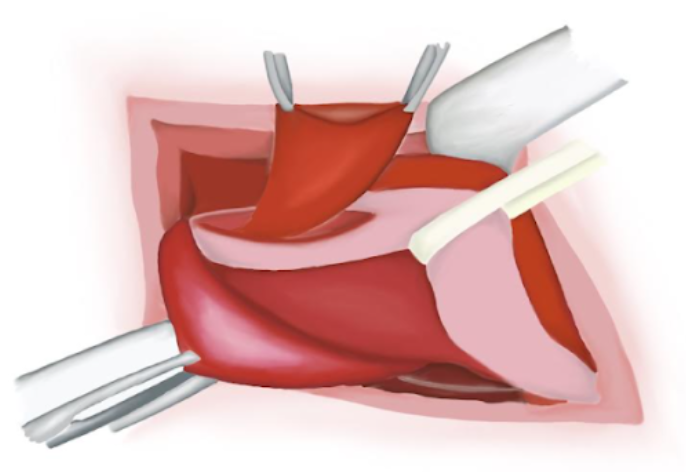

- El cordón y su contenido (vasos, conducto deferente) se disecan suavemente, separándolo del saco, que estará en situación anteromedial.

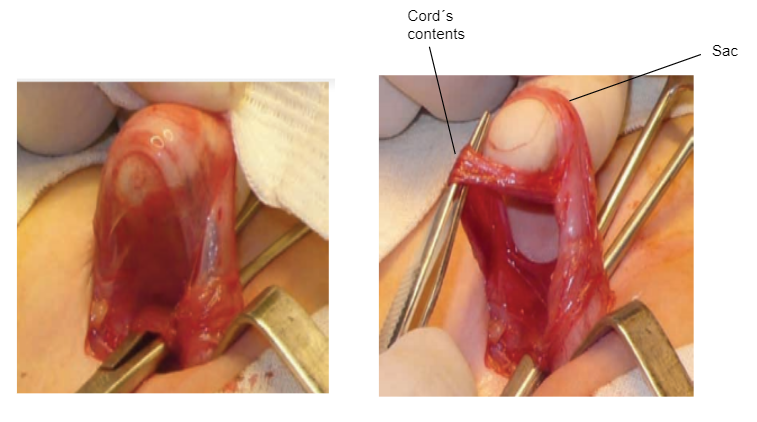

- El contenido del cordón se separa cuidadosamente del saco, que se despega de este (Figura 13)

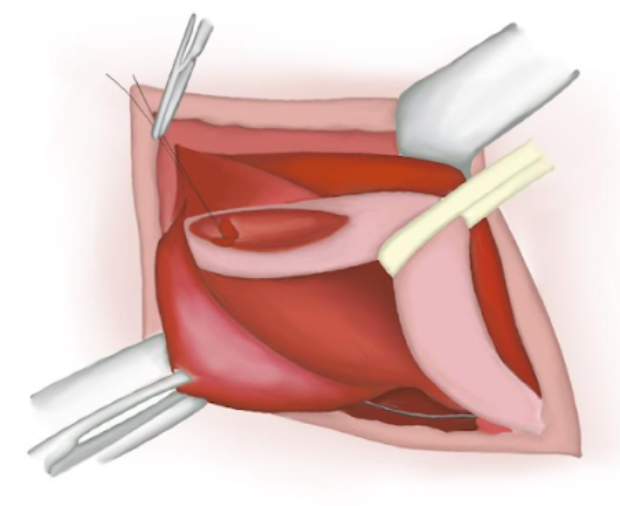

- Se abre el saco herniario y su contenido se reduce a la cavidad abdominal.

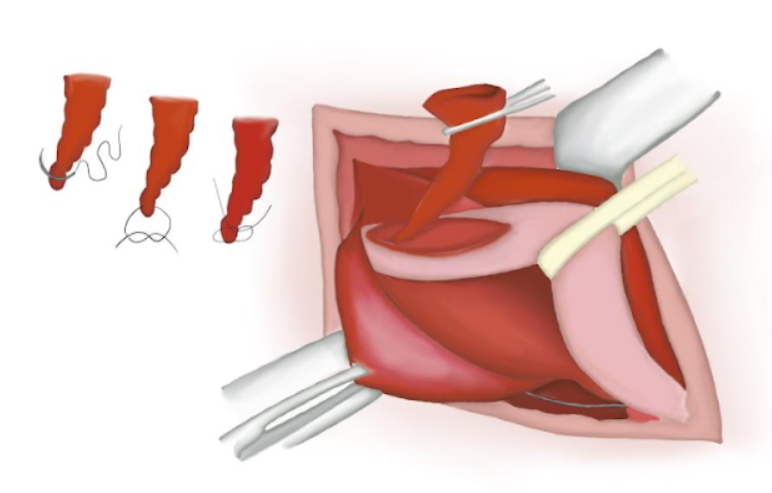

- Se retuerce el saco herniario asegurando que no haya contenido en su interior. Se ata un nudo de poliglactina absorbible en su base y el saco se corta y se deja perdido en la cavidad abdominal (Figura 14), (Figura 15), y (Figura 16)

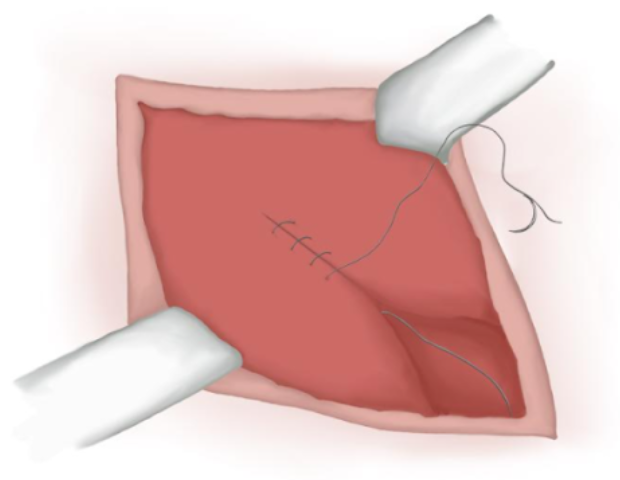

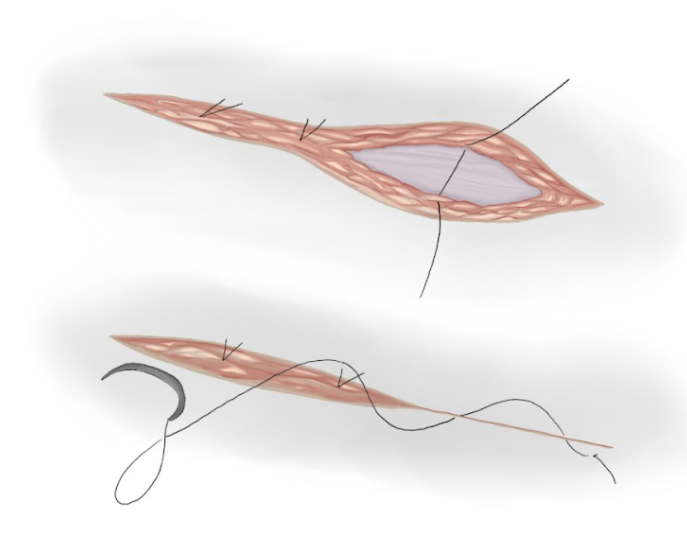

- La aponeurosis muscular se cierra con una sutura continua de poliglactina absorbible si se ha abierto (Figura 17)

- Se emplean puntos separados para aproximar el tejido subcutáneo y una sutura intradérmica para aproximar la piel (Figura 18)

Figura 10 Incisión inguinal en lactantes y adolescentes

Figura 11 Incisión sobre la aponeurosis muscular.

Figura 12 Identificación del cordón espermático. Disección del saco herniario.

Figura 13 Disección del saco herniario.

Figura 14 Se torsiona el saco herniario para asegurar que no haya contenido en su interior.

Figura 15 Saco herniario resecado.

Figura 16 Extremo proximal suturado perdido en la cavidad abdominal.

Figura 17 Cierre de la aponeurosis muscular.

Figura 18 Cierre del tejido subcutáneo y de la piel.

Consejos

- Los autores recomiendan una incisión cutánea transversal siguiendo el pliegue cutáneo.

- Localizar el arco crural en el plano aponeurótico en los casos más complejos (niñas con hernia bilateral, niños obesos) para localizar el orificio inguinal superficial.

- Disecar el saco herniario siempre del mismo lado del cordón espermático de forma reglada

Reparación laparoscópica de hernia inguinal

El papel de la reparación laparoscópica de las hernias inguinales no está plenamente establecido. Se critica este abordaje por transformar un procedimiento extraperitoneal en uno transperitoneal. Los detractores sostienen que esta técnica implica una cirugía técnicamente más compleja y que conlleva una tasa de recidiva mayor que el abordaje convencional.

Por el contrario, los defensores del abordaje laparoscópico subrayan el hecho de que esta técnica garantiza una menor invasividad, sin manipulación de las estructuras del cordón espermático, y puede ser útil para el diagnóstico correcto de hernias directas y femorales asociadas. Además, el anillo inguinal profundo contralateral puede visualizarse claramente y repararse si es necesario. Por último, los partidarios respaldan el mejor resultado estético tras esta cirugía en comparación con una incisión convencional (Tabla 1).10

Tabla 1 La siguiente tabla muestra algunas ventajas y desventajas con respecto a la LIHR:

| VENTAJAS | DESVENTAJAS |

|---|---|

| Técnica de fácil ejecución. | Costos. |

| Procedimiento ambulatorio. | Podría tener una mayor duración quirúrgica. |

| Las estructuras del cordón espermático permanecen intactas. | Es necesaria anestesia general con intubación endotraqueal. |

| El tipo de hernia es evidente, así como el anillo inguinal contralateral. | Mayor posibilidad de lesión de órganos intraabdominales. |

| Visualización clara de la anatomía. | Curva de aprendizaje más prolongada. |

| Inspección de los anexos en niñas. | Posible lesión del cordón espermático a largo plazo |

Cuidados posoperatorios y seguimiento

Dado que se trata de una cirugía ambulatoria, en el postoperatorio puede iniciarse la ingesta de líquidos y alimentos tras recuperarse de la anestesia. Los lactantes con displasia broncopulmonar, anemia, prematuridad, o aquellos que requirieron soporte ventilatorio al nacer, deben ser observados después de la reparación quirúrgica durante al menos 24 horas, monitorizados para detectar episodios de apnea y/o bradicardia. Los pacientes deben ser dados de alta con analgésicos orales.

La actividad debe limitarse durante 48 horas. Reanudar las actividades normales tan pronto como el niño se sienta capaz. En los niños mayores de 6 años, las restricciones de actividad deben ser más estrictas, sin actividad vigorosa durante un período de 1 mes. Los baños pueden iniciarse el tercer día después de la cirugía.

El seguimiento debe realizarse 1 semana después de la cirugía para detectar complicaciones precoces, seguido de controles clínicos al mes, a los 3 y a los 6 meses posteriores a la cirugía, antes del alta.

Resultados, Complicaciones y Manejo

Durante la cirugía, las complicaciones locales incluyen hemorragia y lesión de los vasos espermáticos y del conducto deferente. El uso de lupas de aumento durante la reconstrucción de las lesiones intraoperatorias hará que la reparación sea más precisa, especialmente en los recién nacidos.

Las complicaciones precoces tras la cirugía pueden incluir edema local, hematoma e infección de la herida.

Las complicaciones tardías observadas durante el seguimiento pueden incluir hidrocele o hernia recurrentes, desplazamiento iatrogénico del testículo y atrofia testicular. Para evitar el hidrocele posoperatorio, pueden resecarse parcialmente las paredes anterior y lateral del saco, o puede abrirse completamente el saco distal.

La recurrencia es mayor en los varones operados antes del primer año de vida y en aquellos tratados mediante abordaje laparoscópico. La recurrencia se reduce significativamente cuando el procedimiento es realizado por un cirujano pediátrico o un urólogo pediátrico con pericia y experiencia, o si se trata de una cirugía programada.

La hernia inguinal recidivante en niños puede incluir:

- Un saco herniario pasado por alto o desgarro peritoneal no reconocido.

- Ligadura deficiente del saco.

- Fallo en la reparación de un anillo inguinal interno amplio.

- Defecto no reconocido de la pared posterior del canal inguinal (hernia inguinal directa).

- Infección.

- Aumento de la presión intraabdominal (pacientes con derivaciones ventrículo-peritoneales o diálisis peritoneal ambulatoria continua).

- Pacientes con fibrosis quística y tos crónica.

- Trastornos del tejido conectivo (es decir, síndrome de Ehlers-Danlos).

Puntos clave

- La literatura sobre la hernia inguinal abarca más de 20 siglos. Galeno, en 176 d.C., describió por primera vez la patogenia de la hernia inguinal indirecta al describir por primera vez el “Processus Vaginalis Peritonei”.

- La incidencia de la hernia inguinal indirecta congénita en neonatos a término es del 3.5–5%, mientras que en prematuros es del 9–11%.

- Epidemiología: Se observa principalmente en varones, con una relación varón:mujer que oscila entre 5:1 y 10:1.

- Diagnóstico tanto de la hernia inguinal como del hidrocele puede realizarse mediante examen físico y confirmarse sin el uso estricto de estudios de imagen.

- Tratamiento de la hernia inguinal es siempre quirúrgico. Puede abordarse mediante herniorrafia inguinal abierta (OIH) o reparación de hernia inguinal laparoscópica (LIHR).

- El tratamiento quirúrgico suele ser ambulatorio. Los lactantes con displasia broncopulmonar, anemia, prematuridad, o aquellos que requirieron soporte ventilatorio al momento del nacimiento, deben ser observados tras la reparación quirúrgica durante al menos 24 horas.

- Seguimiento debe realizarse 1 semana después de la cirugía para detectar complicaciones tempranas, seguido de controles clínicos al 1.º mes y a los 3 y 6 meses poscirugía.

- Complicaciones tempranas tras la cirugía pueden incluir edema local, hematoma e infección de la herida.

- Complicaciones tardías observadas en el seguimiento posoperatorio incluyen hidrocele o hernia recurrentes, desplazamiento iatrogénico del testículo y atrofia testicular.

Conclusiones

El proceso vaginal permeable (PV) conduce a hidrocele congénito y hernia inguinal. Una masa palpable en la ingle debe evaluarse por posibles afecciones asociadas al PV. El examen físico es el método diagnóstico estándar de oro para estas afecciones. El tratamiento de la hernia inguinal y del hidrocele comunicante, cuando se asocia a hernia, es siempre quirúrgico. El éxito del tratamiento quirúrgico depende de una ligadura alta del saco, así como de su resección distal en los hidroceles. Los abordajes incluyen la herniorrafia inguinal abierta y la laparoscópica.

Las complicaciones pueden observarse durante la cirugía o en una etapa posoperatoria temprana o tardía, que incluyen edema, hematoma o hidrocele recurrente, o hernia, respectivamente. Los expertos describen varias estrategias para evitarlas. El seguimiento debe realizarse periódicamente durante al menos 6 meses.

Persisten controversias en el manejo de la hernia y el hidrocele, especialmente en lo que respecta a la técnica quirúrgica en función de las tasas de recurrencia y de complicaciones, con el objetivo de procedimientos mínimamente invasivos con mejores resultados.

Referencias

- Gearhart JP, Rink RC, Mouriqand PDE, editors. Pediatric Urology. 2nd ed., Philadelphia, PA: Elsevier; 2010, DOI: 10.1097/00042307-200011000-00007.

- Palermo M. Hernias de la pared abdominal - Conceptos clásicos, evidencias y nuevas técnicas. Actualidades Médicas, C.A: AMOLCA; 2012.

- J. T. Chapter 59: Inguinal Hernia. In: Puri P, editor. Newborn Surgery. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2003. DOI: 10.5005/jp/books/12263_1.

- Godbole P.P. MNP. Chapter 18: Testis, Hydrocele and Varicocele. In: Wilcox DT, Thomas DFM, editors. Essentials of Pediatric Urology. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2021. DOI: 10.1201/9781003182023.

- Rowe MI, Clatworthy HW. The other side of the pediatric inguinal hernia. Surg Clin North Am 1971; 51: 1371. DOI: 10.1016/s0039-6109(16)39592-5.

- Choi KH, Baek HJ. Incarcerated ovarian herniation of the canal of Nuck in a female infant: Ultrasonographic findings and review of literature. Annals of Medicine and Surgery 2016; 9: 38–40. DOI: 10.1016/j.amsu.2016.06.003.

- Stringer MD, Oldham KT, P.D.E. M, editors. Pediatric Surgery and Urology Long-term Outcomes. 2nd ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2010.

- Park HR, Park SB, Lee ES, Park HJ. Sonographic evaluation of inguinal lesions. Clinical Imaging 2016; 40 (5): 949–955. DOI: 10.1016/j.clinimag.2016.04.017.

- Yang DM, Kim HC, Lim JW, Jin W, Ryu CW, Kim GY. Sonographic findings of groin masses. J Ultrasound Med 2007; 26: 605–614. DOI: 10.7863/jum.2007.26.5.605.

- Holcomb GW, Georgeson KE, Rothenberg SE, editors. Atlas of Pediatric Laparoscopy and Thoracoscopy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-84467-7_61.

Última actualización: 2025-09-21 13:35